本文来自微信公众号:返朴(ID:fanpu2019),作者:徐子龙(东南大学),题图来自:《超体》

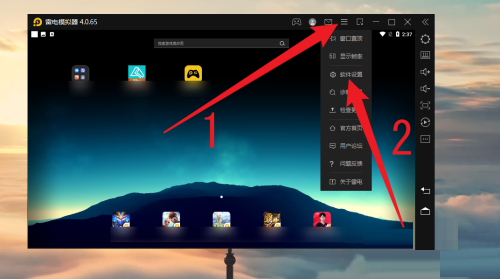

很久很久以前,流传着这样一种说法:误判是足球的一部分,或者说是足球魅力的一部分。当然,后来这种说法不攻自破,国际足联FIFA扛不住各方压力,开启改革,于2014年巴西世界杯首次引入门线技术,由高科技的“鹰眼”辅助裁判判决。

为什么裁判也有靠不住的时候?不要说角度问题、注意力问题没看清,就是球从眼前过,也有判断错误的。不信看看下面这张图:

图1. 闪光滞后效应 | 图源:维基百科

当红色方块移动到图片中央时,绿色方块同时闪现,但我们感觉绿色方块闪现的时候红色方块已经掠过了。这种错觉叫做“闪光滞后效应”(Flash lag effect)。说得不通俗一点,闪光滞后效应就是当一个视觉刺激物沿连续轨迹运动时,相对于这条轨迹上可能出现的突发事件(比如闪光),运动的刺激物被感知到的位置要比实际位置更提前(图 1)[1]。

在足球比赛中,助理裁判在判断进攻方球员是否越位时,可能会由于闪光滞后效应而出现判断失误[2](图2)。在越位判定的场景中,进攻方的接球队员相当于连续运动的红色方块,而传球队员传球的动作相当于突发事件(绿色闪光),传球的瞬间是助理裁判判定越位的时间标志。由于有闪光滞后效应,助理裁判会以为传球事件较为滞后,而跑动中的接球队员被感知到的位置比实际位置更靠近球门,结果就会出现举旗错误(Flag error,FE)。

图2. 助理裁判误判示意图。▲进攻方队员;△助理裁判感知到的进攻方队员的位置;●防守方倒数第二名队员的位置;■助理裁判。(图片修改自参考文献[2],点击看大图)

(甲)在位位置和越位位置几何示意图。进攻方传球队员传球的一瞬间,接球队员与防守方倒数第二名队员的相对位置是判定是否越位的标准。

(乙)闪光滞后效应对越位判决的影响示意图。当处于图中阴影区域的进攻方接球队员正在向对方球门方向跑动时,传球队友接触球的瞬间,助理裁判感知到的位置(白色空心三角形)很有可能比其实际位置(黑色实心三角形)更靠近球门,结果导致误判。

显然,了解视错觉,能让我们知道某些情况下裁判是无辜的 _(¦3)∠)_ 除了闪光滞后效应这种让人避之不及的错觉,也有一些“好”错觉可以将错就错,拿来使用。

例如,从视觉科学家的角度来看,著名的心理投射测验罗夏墨迹测试(Rorschach test)就可以说是基于视错觉的。更准确地说,我们的大脑总是在低信息量的随机结构中寻找已知模式,这种心理现象被称为“空想性错视”(pareidolia)[3]。

图3. 罗夏墨迹投射测验例图 | 图源:维基百科

当然,所有火星上的人脸、月亮上的兔子、龙卷风里的魔鬼/上帝、云海中的佛像,都是空想性错视的功劳。

从上面两个例子我们可以知道,视觉并不仅仅是“五感”(视听嗅味触)中的一种 “感觉”(feeling),而是需要大脑参与解读的“知觉”(perception)。当解读出现偏差,就出现了错觉(illusion)。

视觉错觉是我们的视觉系统对于视觉场景的最好适应。这些适应是“固化”在我们大脑里的,会引起对视觉场景的不恰当的解释。正如医学是从病人身上研究人体,心理学和神经科学也可以利用视觉的“错误”去揭露视觉系统的结构和功能,了解(人或动物)视觉产生的机制。

视错觉的数量繁多,其中大部分都还没有得到有效的解释。我们已经知道,亮度和对比度、运动、几何或者角度、三维解释(尺寸恒常性和不可能图片)、认知/格式塔效应等都会引起人的视觉错觉。从产生机制的角度来看,视错觉大致可以分为三种:图像本身的构造导致的几何学错觉,由感觉器官引起的生理错觉,以及心理原因导致的认知错觉。

亮度和对比度引发的视错觉

经典的“赫尔曼格”(Hermann grid)是由德国生理学家Ludimar Hermann(1838-1914)于1870年代发现的视错觉现象。扫视下图中的白色栅格,你会注意到在白线相交处有暗淡的灰色块,但如果你直接盯着白线的交叉点,那些灰色小块却又变淡或消失不见了。

图4. 赫尔曼格丨来源:维基百科

还有一种常见的类似错觉是发现于1994年的“闪烁网格错觉”(scintillating grid illusion)。它常被视为赫尔曼格错觉的变种。

图5. 闪烁网格丨来源:维基百科

这两种错觉非常相似,它们都涉及到视觉神经系统的同一个加工过程:侧抑制。

人的眼睛就像是一架精密的照相机,眼睛底部的视网膜如同一张感光胶片,由大量的视神经细胞组成(参见图6)。

图6. 视网膜解剖结构[4]

图7. 视网膜分层结构[4]

当光线进入视网膜时,视网膜会将光信号转换为神经冲动,由感光细胞(photoreceptor)→双极细胞(bipoloar cell)→神经节细胞(ganglion cell)的通路传递至大脑皮层的视觉中枢。视觉神经细胞对于给光刺激做出反应的区域就称为“感受野”(receptive field)[4]。

多数视觉神经细胞的感受野分为中心部分和周围部分(如图7),称为“中心-周边感受野”(center-surround receptive field)。它的一个重要特性就是中心部分和周围部分对光的反应是互相拮抗的。例如在图8中,感受野周边部分(红色)受光会抑制感受野中心部分(蓝色)对光的反应。

图8. 中心-周围感受野示意图[4]

半个世纪以来,人们用“侧抑制”(lateral inhibition)的经典理论来解释赫尔曼格错觉。所谓侧抑制,又称横向抑制,就是指受刺激而兴奋的神经元会抑制相邻神经元的活动。下面我们来具体看看,在赫尔曼格错觉中到底发生了什么。

图9 赫尔曼格的横向抑制解释 | 图源:michaelbach.de

在图9中,我们假设红色圆盘代表着一个视神经节细胞的感受野。当感受野偶然落在栅格交叉处时(左上圆盘中心),周围有4个明亮抑制块,让中间显得黯淡(灰色);当神经节细胞看“街道”的时候,周围只有2个抑制块(左下圆盘中心),所以,它会比位于十字交叉处的神经元获得更高的刺激量,也就是看起来是白色。

但是,当我们直接注视十字交叉处时,感受野很小(右侧的小红色圆盘)。如此小的感受野,无论它们是否位于十字交叉处,都不会受到什么影响。

然而,现在最新的研究表明以上经典解释可能是有问题的。如果对网格线条做轻微的扭转,会令错觉现象消失(下图右侧)。这说明视皮层处理信息具有方向选择性,也称为神经元的方向选择性[5]。

图10. 赫尔曼格错觉的消失 | 图源:Bach, M. Optical illusions, 2006

运动错觉

图11. 运动错觉丨图源:Bach, M. Optical illusions, 2006

有时,静止的图像看起来就像在缓慢运动,上图中的圆盘就似乎在缓慢旋转。现在我们还没有完全弄清楚运动错觉的神经机制,只能说产生这一错觉的前提条件是不对称的亮度等级[6]。

很明显,图11中的每个大圆是由很多辐射状的扇形条(扇形很窄)组成。每个扇形条都包含着一系列的颜色序列,图中颜色序列的重复单位是“亮白-亮黄-深黑-深蓝-亮白”。

图12. 图11中包含的颜色序列

产生错觉的关键在于,相邻辐射状扇形中颜色或者亮度序列的位置是相错的,有偏移的[3]。当这样的图片突然出现在眼前时,不对称的亮度等级会触发视觉系统的运动检测器,从而让人感觉图像好像在旋转。分组排列会增强错觉的效应,但颜色并不是必要的。

几何和角度错觉

图13. 佐尔纳(Zöllner)错觉 | 图源:Bach, M. Optical illusions, 2006

佐尔纳错觉(Zöllner illusion)是另一种常见的视错觉。1860年,德国天体物理学家约翰·卡尔·弗里德里希·佐尔纳(Johann Karl Friedrich Zöllner)发现,与短线相交成锐角的平行线表现为发散状。在图13中,有一系列与短线交叉重叠的倾斜直线,看起来这些直线摆放得零零散散,很快就要相交——但实际上这九条“倾斜直线”全部都是平行的。

类似的错觉还有波根多夫(Poggendorff)错觉、赫林(Hering)错觉,以及赫林和佐尔纳错觉的组合(图14)。

图14. 几种常见的几何和角度错觉:(a)波根多夫错觉;(b)赫林错觉;(c)赫林错觉和佐尔纳错觉之组合[6]

研究人员认为,佐尔纳错觉的形成,是由于短线与长线所成的角度引发了深度知觉。基于近大远小的透视(perspective)原理,长短线交角所指的方向会让人感觉是纸面的“深处”;而角的开口所指的方向则感觉是指向的“较浅”的地方。此时,我们的视觉系统再次进行自动调整——把在“深处”的部分相邻的两条平行长直线“拉近一点”,把“较浅”处的平行斜长直线“推远一点”——以确保获得近大远小的正确感知。但实际上线条全都是画在一个二维平面的纸面上,并没有任何深度,所以看起来长直线就不平行了。

大小恒常机制

恒常性是人脑认知的固有机制。一个物体离我们越远,在视网膜上成像越小,但我们不会因为离它远一些就认为它变小了,这就是大小恒常机制在起作用。

当物体的距离减半时,物体图像的尺寸增加一倍。视觉系统会将视网膜上的投影大小乘以假设的距离,使得我们能够不受几何透视影响,估计物体的尺寸。当距离信息无效时,我们的视觉系统会重新设定“默认设置”,这时就无法正确估计物体的尺寸了。比如摄影师经常用到的“月亮错觉”:月亮距离地平面近的时候时比高挂在天空中时显得更大,因为月亮离我们的距离太远了,超出了估计的范畴。

图15. 米勒-莱尔(Muller-Lyer)错觉 | 图源:The Scientist

德国社会学家弗朗茨·米勒-莱尔Franz Carl Müller-Lyer于1889年发现的米勒-莱尔错觉就可以用视觉的恒常性来解释。在这一错觉中,视觉系统检测到了深度线索——就是线段两端箭头的方向。“凸角”意味着较近的距离,比如房间里面的凸出的墙角;“凹角”意味着较远的距离,比如房间内凹进去的墙角。视觉系统认为,方向向内的箭头(凹角)表示线段离我们较远;方向向外的箭头(凸角)表示线段离我们较近。接下来,大小恒常机制会对我们观察到的图像做出修正:增加“较远”(两端箭头向内)的线段的长度,减少“较近”(两端箭头向外)的线段的长度,结果导致我们认为上面的(“较远”)线段长度比下面的(“较近”)线段长。

格式塔效应

图16. 卡尼萨正方形[5]

卡尼萨正方形最早于1955年由意大利心理学家加埃塔诺·卡尼萨(Gaetano Kanizsa)描述。虽然大家都能知觉到图中的正方形,但它的轮廓是由观看者自动生成的主体轮廓。

格式塔心理学家用闭合法则——格式塔感知组织法则之一——来解释这一错觉。根据此法则,编组在一起的物体倾向于被视为整体的一个部分。我们倾向于忽略缝隙,感知到轮廓线条,从而使得图片结合成一个整体。

格式塔主义认为,人们倾向于将物体感知为完整的整体,而不是仅注意到物体中可能包含的缝隙。当一幅图片的某个部分缺失时,我们的感知会自动填充缺失的部分。研究表明,知觉系统之所以如此,是为了增加周围刺激的完整性。

图17. 不可能的三叉戟,也被称为“魔鬼叉子” [1]

在图17中,左图上面的部分像是三座塔。底部是弯曲的U形杆。如果将线条连接成右图所示的样子,“不可能物体”就出现了。线条延伸部分是不恰当的,因为它们将塔之间的空的背景转变成了U形底部表面。这给观察者留下了一个不可思议的感觉,艺术与科学在这里连接:毛里求斯-埃舍尔仅仅在彭罗斯发布了“不可能的楼梯”画作两年之后,就画出了那幅著名的《升和降》。

狗狗会不会有错觉?有脑洞大开的科学家做了一些有趣的实验。

澳大利亚乐卓博大学(La Trobe University)的Sarah Byosiere让狗狗看艾宾浩斯-铁钦纳(Ebbinghaus-Titchener)错觉。它是一种感知相对大小的错觉,由德国心理学家赫尔曼·艾宾豪斯(Hermann Ebbinghaus)和英国心理学家爱德华·铁钦纳(Edward B. Titchener)的名字命名。

图18. 艾宾浩斯-铁钦纳(Ebbinghaus-Titchener)错觉[7]

在最经典的版本中,两个大小相同的圆彼此靠近,但一个被更大的圆圈包围,另一个被更小的圆圈包围。两组并排放在一起,我们感知到的是被大圆包围的中心圆显得比被小圆包围的圆更小。引起这一错觉的主要原因之一是中心目标圆和周围诱导圆之间的大小对比效应。

那么,对于犬类而言,艾宾浩斯-铁钦纳错觉会有什么影响吗?

Byosiere小组设计了一套装置,让狗狗能够表达它们感觉到的内容:一个测试小房间,展示各种不同视错觉的触摸屏的小测试房间,狗可以用鼻子与屏幕交互。每一条狗已经受过训练,会用鼻子触碰屏幕来选择中间圆显得较大的那幅图。

图19. 测试狗对艾宾浩斯-铁钦纳错觉的反应[8]

实验结果表明,狗也有艾宾豪斯-铁钦纳错觉。但是,狗与人类不同,人类会觉得周围环绕较小圆环的实心圆看上去更大,而狗选择的却完全相反。

图20. 德尔博夫(Delboeuf)错觉 | 图源:The Scientist

心理物理学家约瑟夫·德尔博夫于1865年建立了德尔博夫(Delboeuf)错觉(如图20)。两个实际大小相同的黑色圆周围环绕着大小不同的圆环。通常,对人的视觉而言,左边的黑色圆看起来比右边的略小。

距离效应是产生德尔博夫错觉的重要因素。当环绕在外面的诱导圆环离中心目标圆近时,中心目标圆显得比较大;当离得远时,中心目标圆显得较小。结果,我们夸大右边的中心圆的大小,因为它与外侧圆环几乎是相同大小;而低估左边中心圆的大小,因为其大小比外侧圆环小很多。

狗眼中的德尔博夫错觉是怎样的呢?

意大利帕多瓦大学(University of Padua)的Christian Agrillo和他的同事尝试使用捆成圆圈的狗粮来测试各种不同种类的狗受德尔伯夫错觉的影响性(如图 21)。

图21. 测试狗对德尔博夫(Delboeuf)错觉的反应[8]

Agrillo组给每只狗提供两盘食物,两个盘子相距一米远。在对照组,要求狗狗在两个大小相同、装盘量不同的盘子之间做出选择;在测试组,狗狗在两个装盘量相同、大小不同的盘子之间做出选择。Agrillo假设,不管是什么情况,狗狗都会选择它们感觉更大的那部分。所以,如果狗也有德尔博夫错觉,它们在测试组条件下应该会选择更小的盘子,小盘子中的狗粮堆看上去似乎会更大。

然而,它们没有!在对照实验中,狗确实会走到量多的那一份;在测试实验中,当它要在大小不同的盘子装的相同数量狗粮之间做选择时,“它们的表现基本上是随机的”。不过,研究人员表示,这个结果还不足以弄清楚这是否意味着狗不容易受到这些视觉错觉的影响,或者仅仅是测试条件不适合检测它。也可能是因为实验中的狗无论选择哪一个均会受到食物奖励,所以它们也没有什么动力去选择看上去稍微大一点的那一份。

不过,对于某些类型的视觉错觉图,狗和人类似乎有相似的反应,比如前文提到的米勒-莱尔(Muller-Lyer)错觉(图15)。

几年前,英国林肯大学(University of Lincoln)的研究人员进行过一项实验,让狗与一个显示米勒-莱尔错觉的触摸屏互动,研究团队发现,被训练好选择较长线段的狗通常选择指向内部的箭头,正如人类进行相同任务时的选择倾向——提供了一个可能的结论,就是狗和人类在这个特定错觉上有相同的感知。

但是进行该项研究的研究人员所做的额外的对照实验和对数据的详细分析表明了对此发现的另外一种解释:狗将不会基于感知到的线段长度选择向内的箭头,它们将会选择总体上最大的刺激。

颇为有趣的是,人们还研究过鱼类的视觉错觉,例如鱼对德尔博夫错觉的反应。鱼对此错觉应取决于鱼的种类。一项研究表明雀鲷(damselfish)对德尔博夫错觉的反应类似于人类和海豚,而孔雀鱼(guppy)则正好相反。竹鲨(bamboo shark)通常不会做出明显高于偶然性的选择[9]。

那么,回到终极问题,人类为什么不光关心自己的错觉,还关心其他动物的呢?本质不变,最终,还是要回答关于人脑的问题。

在狗和人类表现出不同反应的案例中,狗选择了与人类相反的刺激或者根本没有表现出敏感性,这可能是狗的视觉系统对不同种类的视觉刺激做出不同的响应。人类特别擅长于感知由小元素组成的图像中的全局模式。与此相反,犬类可能更倾向于感知那些图像中的局部刺激。这可能可以解释了为什么狗对艾宾浩斯-铁钦纳错觉和德尔博夫错觉的反应不同于人类——两种错觉都需要全局尺度上的感知,才能产生预期的效果。

这种跨物种的区别可能反映了狗和人类不同的进化压力。不同物种为了适应其所处的特定环境,进化出了各不相同的生理特征和功能。当相同信息进入视觉系统时,不同物种可能会做出不同的处理和解释[10]。目前在科学文献中有一些证据表明狗没有像人类一样对全局刺激的强烈偏好,不过,这个主题上只有少量的研究[11]。

Chouinard指出理解狗和人类感知差异的另一种方法:一种动物在多大程度上将相似刺激视为彼此相同,而不是注意它们之间的微妙差异。研究发现狗比人类更不可能感知到相似刺激之间的差异。

未来

很多错觉仍然没有被完全理解,但它们为后来的实验者和技术发展提供了丰富的资源。现在已经有一些前沿的技术,用更加精细的技术手段来测量人类大脑,从认知神经科学的角度探索错觉形成的内在机制。

柏拉图已经在他的“洞穴寓言”中告诉我们感知和现实之间的差异。我们很有可能永远不能转身看见真实的现实,但我们能尽最大努力去理解它。幸运的是,我们既能够透过错觉现象来了解视觉的奥秘,又能够欣赏和享受它们带给我们的艺术之美。

参考文献

[1] Bach, M. Optical illusions, 2006

[2] M. V. C. Baldo, R. D. Ranvaud, and E. Morya, “Flag errors in soccer games: the flash-lag effect brought to real life,” Perception, vol. 31, no. 10, Art. no. 10, 2002.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia

[4] Mark F. Bea, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso著, 王建军 译. 神经科学 探索脑. 高等教育出站社. 2004

[5] D. M. Eagleman, “Visual illusions and neurobiology,” Nature Reviews Neuroscience, vol. 2, no. 12, Art. no. 12, 2001.

[6] https://michaelbach.de/ot/

[7] B. Roberts, M. G. Harris, and T. A. Yates, “The roles of inducer size and distance in the Ebbinghaus illusion (Titchener circles),” Perception, vol. 34, no. 7, Art. no. 7, 2005.

[8] https://www.the-scientist.com/infographics/infographic-what-do-dogs-perceive-68288

[9] https://www.verywellmind.com/optical-illusions-4020333

[10] S.-E. Byosiere, P. A. Chouinard, T. J. Howell, and P. C. Bennett, “What do dogs (Canis familiaris) see? A review of vision in dogs and implications for cognition research,” Psychonomic bulletin & review, vol. 25, no. 5, Art. no. 5, 2018.

[11] E. Pitteri, P. Mongillo, P. Carnier, and L. Marinelli, “Hierarchical stimulus processing by dogs (Canis familiaris),” Animal Cognition, vol. 17, no. 4, Art. no. 4, 2014.

本文来自微信公众号:返朴(ID:fanpu2019),作者:徐子龙(东南大学)